Por: Juan Antonio García Borrero.

Debo confesar algo. Esto que he intentado resumir en un texto cuya lectura quiero que no supere los cinco minutos, podría parecer que ya ha sido dicho. Y no es un error, porque, en efecto, desde el año 2016 lo vengo reiterando en diversos foros públicos, incluyendo asambleas como estas donde están presentes altas autoridades del territorio, y directivos de la capital. Por tanto, el primer problema sobre el cual me gustaría llamar la atención es sobre la ausencia de un efecto vinculante en aquellas reflexiones que muchas veces protagonizan en determinados cónclaves la vanguardia artística y la vanguardia política.

Pienso que en estos momentos no habría nada más importante en el orden cultural, que pensar críticamente cuál puede ser el aporte de la vanguardia artística al desarrollo de la nación, que es mucho más que la isla física, el Estado, el Partido, o los grupos que pugnan por imponer sus respectivas visiones de la realidad.

La cultura es algo que precisamente, a diferencia de la política (que excluye), logra articular en un mismo cuerpo la gran diversidad de prácticas y acciones que se desarrollan en su seno. Si la cultura todavía sigue siendo lo primero que hay que salvar, es justo porque en ella vamos a encontrar protección todos los cubanos, vivan donde vivan, y piensen como piensen.

Sin embargo, tengo la impresión de que, como vanguardia intelectual, no estamos todavía preparados para entender las profundas transformaciones que ya están ocurriendo a nuestro alrededor, donde no solo han surgido nuevas prácticas culturales, sino también, nuevos públicos, nuevos consumidores. ¿Podríamos seguir utilizando el mismo lenguaje de hace diez años si quisiéramos resolver los nuevos problemas que ya nos están afectando? ¿Llegará la vanguardia intelectual en Cuba a entender que hoy la producción y el consumo cultural andan por caminos bastante distanciados de esos que nosotros, los intelectuales, creíamos institucionalizados para siempre?

Pienso que algo que deberíamos priorizar es la modernización de una política cultural que, a mi juicio, ahora mismo luce totalmente superada por la Historia.

Tendríamos que recordar que, aunque desde el siglo XIX los Estados se han ocupado de intervenir en ciertas áreas de la cultura, y proteger o impulsar con sus disposiciones públicas determinadas actividades, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el término política cultural asume un carácter oficial a nivel internacional.

Eso quiere decir que la política cultural no es algo que se encuentra hecho para siempre, sino que tiene una dimensión histórica, y, por tanto, necesita ser evaluada y actualizada con sistematicidad, algo que entre nosotros no se ha hecho, pues se apela a la convicciòn de que aquello que se declaró por Fidel en las “Palabras a los intelectuales” sigue funcionando para lo que sucede ahora, lo cual, por cierto, es lo más antimarxista que uno pueda imaginar.

Desde 1959 Cuba cuenta con un sistema institucional que ha posibilitado el acceso de sus ciudadanos a lo mejor de la cultura universal. El problema que hemos tenido con el examen crítico de la política cultural, es que apenas se han tomado en cuenta las expectativas de los gobernantes, en función de un criterio reductoramente ideológico que, para colmo, recorta los pronunciamientos a los espacios vinculados al arte y la literatura.

Como consecuencia de ello, la creatividad de las personas en el día a día (la invención de lo cotidiano, diría De Certeau) se pierde por completo de vista, fomentándose la idea de una cultura que solo es concebible a nivel institucional, es decir, legitimada por la tradición y el conjunto de instituciones que ya existen. No importa que, por ejemplo, las bibliotecas tradicionales asistan a la deserción masiva de sus lectores, quienes hoy viven bajo el influjo de las nuevas estrategias de lecturas: más allá de esa biblioteca tradicional, según los defensores de ese enfoque decimonónico, lo que existiría es una devaluación de la práctica lectora.

En realidad, desde los años noventa del siglo pasado se viene hablando de la necesidad de actualizar y repensar el concepto mismo de “política cultural”. En el “Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo” auspiciado por la UNESCO puede leerse lo que sigue:

“A menudo, la política cultural se limita a ser una política para las artes, haciendo hincapié exclusivamente en la búsqueda de la excelencia artística e institucional. El resultado es una forma de política “minusválida”, que desvía el debate sobre el apoyo a la diversidad, la opción y la participación ciudadana, hacia cuestiones trilladas sobre “bellas” artes frente al arte popular, estatuto profesional frente a estatuto de aficionado, o si las artesanías, el floclore y otras formas de arte popular deberían ser objeto de apoyo”.

Aunque las discusiones en torno a las políticas culturales en Cuba parezcan un asunto doméstico, en verdad estamos hablando de política exterior. En un mundo como el que actualmente habitamos, tan globalizado, tan conectado entre sí, lo que se construya como imagen cultural hacia el interior del país tendrá una repercusión inmediata en lo global. Veinte años atrás un Estado podría darse el lujo de prescindir de esos nexos, pero hoy, hacerse de la vista gorda sencillamente suena a conato de suicidio.

Lamentablemente, no hay entre nosotros todavía una conciencia real del problema. Nos sigue pareciendo que política cultural y control de los contenidos culturales que circulan dentro del país es lo mismo. Y lo que es peor, se asume que la política cultural ya está hecha, y que a diferencia de la cultura (que está en permanente construcción, y con todos los actores sociales negociando bienes simbólicos) no necesita ser renovada, discutida, repensada. Aquí vendría la pregunta del millón, desde luego: ¿quiénes, entre nosotros, estarían autorizados a enfrascarse en un debate de ese tipo?

Mi criterio es que son los creadores los que, en primer lugar, deberían fomentar discusiones de ese corte. Pero creadores en el sentido auténtico de la palabra, pues puede darse el caso de que, bajo el título de artista, y la autoridad simbólica que reporta ese rol, se defienda de modo ciego un orden de cosas que ya ha sido superado por la vida misma. Por lo que la autoridad debería provenir solo de lo epistemológico.

Debo decir que en el octavo Congreso de la UNEAC escuché criterios bien atinados que iban en esa dirección. Y del discurso de clausura de aquel evento del entonces primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel, subrayé pronunciamientos que, a mi juicio, indicaban de modo muy inteligente la necesidad de poner a la creatividad en función de nuestras políticas culturales, y no a la inversa. No me canso de citar esta consideración realizada en ese discurso:

“Debemos evaluar con rigor el impacto de las nuevas tecnologías en el consumo cultural, en la creación y la distribución. No puede verse ese impacto como algo negativo, sino como un reto inédito para la relación de las instituciones con los creadores, que debe reforzarse sobre reglas de juego diferentes. Tenemos que usar las nuevas tecnologías para promover lo mejor del talento con que contamos”.

Precisamente el uso creativo de las nuevas tecnologías en función de lo cultural, solo será posible con una política cultural inclusiva, que mire desde lo ciudadano (y no exclusivamente desde lo institucional, o lo que sus funcionarios deciden) las potencialidades que brindan ese conjunto de dispositivos que ya inundan nuestras vidas cotidianas de un modo informal. Y es un desafío que, en efecto, demanda nuevas miradas y nuevas lecturas.

|

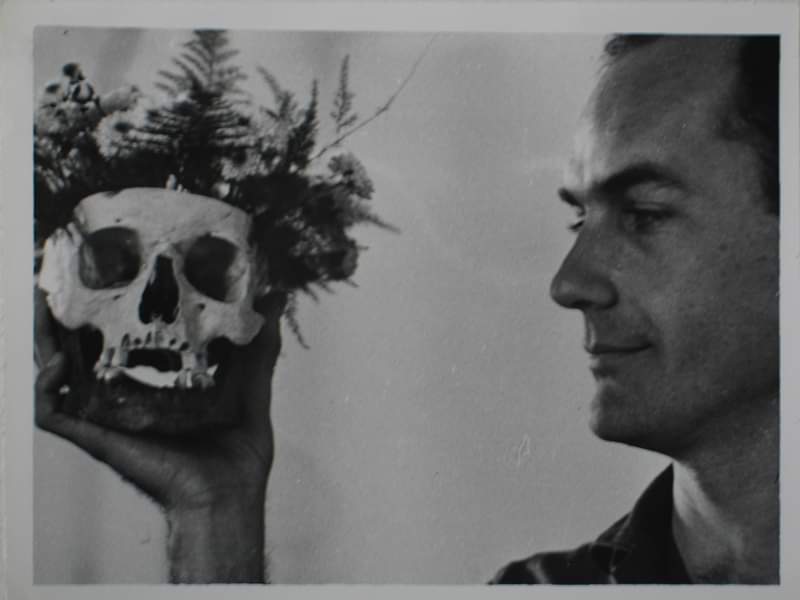

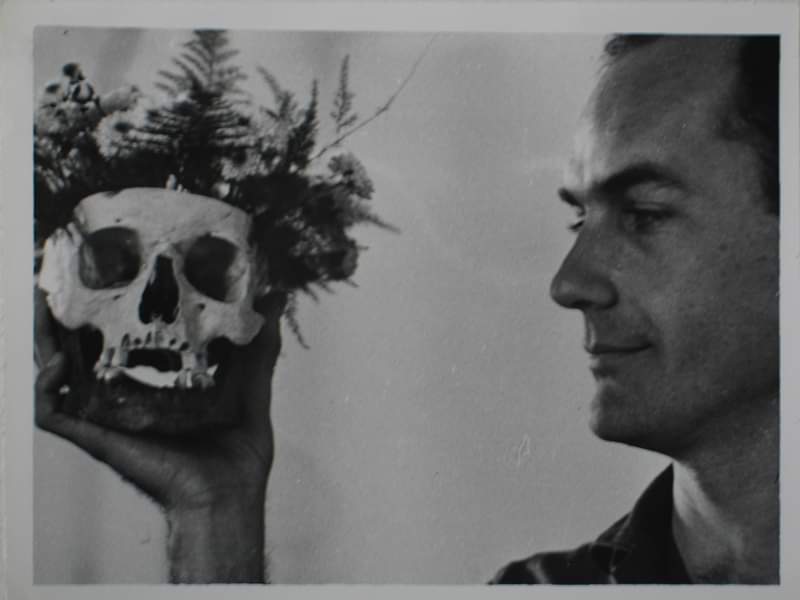

| Imagen tomada del perfil de FB del autor |