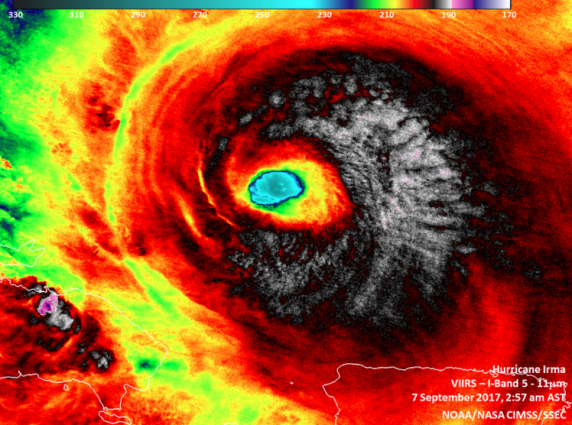

(...) Poco después de las siete regresó Víctor. Nada sabía del paradero de Ogé, aunque creía que se encontraba preso. «Mañana veremos lo que se hace», dijo, dándose bruscamente a hablar de algo que le había salido al paso, traído por la voz de la calle: un huracán azotaría la ciudad aquella noche.

El aviso tenía carácter oficial. Había mucha agitación en los muelles. Los marinos hablaban de un ciclón y tomaban medidas de emergencia para proteger sus naves. Las gentes hacían provisiones de bujías y alimentos. En todas partes procedíase a clavetear puertas y ventanas...

Nada alarmados por la noticia, Carlos y Esteban fueron a buscar martillos y maderos. En tal época del año, el Ciclón —designado así, en singular, porque nunca se producía sino uno que fuese asolador— era algo esperado por todos los habitantes de la urbe.

Y si no se presentaba esta vez, torciendo la trayectoria, sería el año próximo. Todo estaba en saber si pegaría de lleno sobre la población, llevándose las techumbres, rompiendo ventanales de iglesia, hundiendo barcos, o pasaría de lado, devastando los campos. Para quienes vivían en la isla, el Ciclón era aceptado como una tremebunda realidad celeste, a la que, tarde o temprano, nadie escapaba.

Cada comarca, cada pueblo, cada aldea, conservaba el recuerdo de un ciclón que pareciera haberle sido destinado. Lo más que podía desearse es que fuese de corta duración y no resultara demasiado duro. «Ce sont de bien charmants pays», rezongaba Víctor, afianzando los batientes de una de las ventanas exteriores, al recordar que también Saint-Domingue conocía la amenaza anual...

Un chubasco repentino, brutal, arremolinó el aire. Caía el agua, vertical y densa, sobre las plantas del patio, con tal saña que arrojaba la tierra fuera de los canteros. «Ya viene», dijo Víctor. Un vasto rumor cubría, envolvía, la casa, concertando las afinaciones particulares del tejado, las persianas, las lúcelas, en sonidos de agua espesa o de agua rota; de agua salpicada, caída de lo alto, escupida por una gárgola, o sorbida por el tragante de una gotera.

Luego hubo una tregua, más calurosa, más cargada de silencio que la calma de la prima noche. Y fue la segunda lluvia —la segunda advertencia—, más agresiva aún que la anterior, acompañada esta vez de ráfagas descompasadas que se fueron apretando en sostenido embate.

Víctor salió a la galería del patio, sobre cuyo resguardo pasaba el viento sin detenerse ni entrar, llevado adelante por el impulso que traía, girando sobre sí mismo, apretando, espesando la rotación, desde las lejanías del Golfo de México o del mar de los Sargazos. Con maña marinera probó el agua de la lluvia: «Salada. De mar. Pas de doute.»

Hizo un gesto de resignación y, para mostrar que las horas próximas serían de prueba, fue a buscar botellas de vino, copas, galletas, y se acomodó en una butaca, rodeándose de libros. Se pusieron faroles y velas junto a las lámparas que, a cada ráfaga, amenazaban con apagarse. «Mejor quedar despiertos —dijo el francés—. Podría ceder una puerta o caer una ventana.»

Quedaba un montón de maderos, con herramientas de carpintería, al alcance de las manos. Invitados a compartir el amparo del salón, Remigio y Rosaura unían sus voces en un rezo que mucho invocaba el nombre de Santa Bárbara...

Fue poco después de la medianoche cuando entró el grueso del huracán en la ciudad. Sonó un bramido inmenso, arrastrando derrumbes y fragores. Rodaban cosas por las calles. Volaban otras por encima de los campanarios. Del cielo caían pedazos de vigas, muestras de tiendas, tejas, cristales, ramazones rotas, linternas, toneles, arboladuras de buques.

Las puertas todas eran golpeadas por inimaginables aldabas. Tiritaban las ventanas entre embate y embate. Estremecíanse las casas de los basamentos a los techos, gimiendo por sus maderas. Fue ése el momento en que un torrente de agua sucia, fangosa, salida de las cuadras, del traspatio, de la cocina, venida de la calle, se derramó en el patio, tupiendo sus tragantes con un lodo de boñigas, cenizas, basuras y hojas muertas. Víctor, dando voces de alarma, enrolló la gran alfombra del salón.

Después de arrojarla a un alto peldaño de la escalera, se acercó al agua inmunda, cuyo nivel se alzaba de minuto en minuto, penetrando en el comedor, rebasando el umbral de las estancias. Sofía, Esteban y Carlos se apresuraban en recoger algunos muebles, montándolos sobre los aparadores, mesas, cómodas y armarios. «¡No! —gritó Víctor—. ¡Allá!» Y, metiéndose hasta media pierna en lo hediondo, abrió la puerta que conducía al almacén.

Allí también había empezado la inundación, con tantas cosas que ya flotaban, pasando blandamente frente a la luz del farol. Ordenando, llamando, concertando los esfuerzos, Víctor puso los hombres y la mulata a trabajar, señalando lo que debía salvarse. Fardos de materias perecederas, piezas de tela, hatos de plumas, mercancías valiosas, eran lanzados a lo alto de las pilas de sacos, a donde no los alcanzaría el agua. «Los muebles se reparan — gritaba Víctor—. Esto puede perderse.»

Viendo que los demás habían entendido y trabajaban en lo más urgente, regresó a la casa, donde Sofía, presa de terror, deshecha en sollozos, estaba acurrucada en un diván. Ya había un palmo de agua a su alrededor. Víctor la tomó en brazos y, subiéndola a su cuarto, la arrojó sobre la cama: «No se mueva de aquí. Voy por los muebles.»

Y se dio a correr de arriba abajo y de abajo arriba, trayendo tapices, paravanes, taburetes, sillas, y cuanto podía rescatarse. El agua le llegaba ya a las rodillas. De pronto hubo un fragor de derrumbe: una techumbre lateral de la casa largaba las tejas, como un puñado de naipes, sobre el suelo del patio. Ahora un montón de escombros, de barro roto, cerraba el paso al almacén, obstruyendo la puerta. Sofía, asomada al barandal superior, clamaba su miedo. Víctor subió una vez más, cargando un cofre lleno de objetos menudos y, metiendo a la joven en su cuarto con un firme empellón, se dejó caer en una butaca, sofocado: «No puedo hacer más.»

Y, para aquietar a quien imploraba el alivio, dijo que lo peor del ciclón había pasado ya; que los demás estaban seguros, en el almacén, subidos en los montones de sacos; que no había sino que esperar el alba. Lo más importante era que las puertas y las ventanas hubiesen resistido.

No sería la primera vez, además, que la recia casona soportara un huracán. Y, adoptando un tono casi risueño, hizo observar a Sofía que estaba sencillamente asquerosa con aquel vestido ensuciado por aguas inmundas, con esas medias enlodadas, con esa cabellera húmeda y desmadejada en la que se habían prendido algunas hojas muertas. Sofía fue a su tocador y pronto regresó algo peinada, envuelta en una dormilona.

Afuera, el sostenido embate del ciclón se iba rompiendo en ráfagas —unas, débiles; otras, brutales; siempre más espaciadas—. Lo que ahora caía del cielo era como una neblina de agua con olor marino. Ya disminuía el estrépito de cosas empujadas, arrastradas, rodadas, arrojadas desde lo alto. «Lo mejor que puede hacer es acostarse», dijo Víctor a Sofía, trayéndole un vaso de vino generoso……..

El día se fue aclarando lentamente, aunque siempre retrasado de luz con relación a la hora, sobre una ciudad destechada, llena de escombros y despojos —puesta en el hueso de sus vigas desnudas—. Centenares de casas pobres quedaban reducidas a los horcones esquineros con tambaleantes pisos de madera alzados sobre fangales, como escenarios de miseria, donde familias resignadas hacían el recuento de las pocas cosas que les quedaban —con la abuela mal meciéndose en el sillón de Viena; la embarazada,

temiendo que en tal desamparo se le presentaran los dolores; el tísico o el asmático envuelto en mantas, sentados en los ángulos del tablado, como actores de feria que ya hubiesen interpretado sus papeles—.

De las aguas sucias del puerto emergían mástiles de veleros hundidos, entre botes volcados, que flotaban sin rumbo hasta trabarse en racimos. Sacábase a tierra algún cadáver de marinero, con las manos enredadas en una maraña de cordeles.

En el Arsenal, el ciclón había barrido por lo bajo, esparciendo las maderas de las naves en construcción, acabando con las frágiles paredes de las tabernas y casas de baile. Las calles eran fosos de lodo. Algunos palacios viejos, a pesar de sus corpulentas mamposterías, habían sido vencidos por el viento, entregando las lucetas, las puertas y ventanas al huracán que, metido entre sus muros, los había embestido desde adentro, derribando pórticos y fachadas.

Los muebles de una ebanistería famosa —la del «Pequeño San José», próxima a los muelles—, llevados por el viento, habían ido a caer en pleno campo, más allá de las murallas de la ciudad, más allá de las huertas, allá

donde centenares de palmeras yacían, en el desbordamiento de los arroyos crecidos, como fustes de columnas antiguas derribadas por un terremoto. Y, sin

embargo, a pesar de la magnitud del desastre, las gentes, acostumbradas a la periodicidad de un azote que era considerado como una inevitable convulsión del Trópico, se daban a cerrar, a reparar, a repellar, con una diligencia de insectos.

Todo estaba mojado; todo olía a mojado; todo mojaba las manos. Secar, achicar, arrojar el agua de donde estuviera, fue trabajo de todos durante aquel día. Y a media tarde, cumplida ya la tarea de rehacer las viviendas

propias, empezaron a ofrecerse los carpinteros, los albañiles, los vidrieros y cerrajeros.

…. la casa estaba llena de peones traídos por Remigio, que procedían a recubrir de tejas la armazón del techo destruido, en tanto que otros acababan de sacar los escombros que llenaban el patio. Era un ir y venir de argamasa, de yesos, de vigas cargadas en hombros, por los pasillos y galerías, mientras Carlos y Esteban, yendo del almacén a la vivienda, hacían un recuento de muebles dañados y mercancías perdidas (...)